a écrit :

[center]Coups durs en série pour les microbes[/center]

Les biofilms, dépôts de bactéries ou autres microbes sur une surface, constituent souvent une menace pour notre santé. Bonne nouvelle : des chercheurs du CNRS viennent de découvrir deux nouvelles stratégies pour les empêcher de se former.

L'union fait la force : les micro-organismes tels que les bactéries ou les levures le savent mieux que quiconque. Pour résister à un environnement hostile, il est en effet fréquent de les voir s'associer en communautés, adhérant à une surface grâce à une matrice protectrice. Ces agrégats sont appelés biofilms et constituent un grave problème pour l'industrie agroalimentaire et le milieu hospitalier (ils sont en effet liés à 60 % des infections nosocomiales). Dans la lutte contre ces biofilms, deux avancées importantes viennent d'être réalisées de façon indépendante par des labos associés au CNRS.

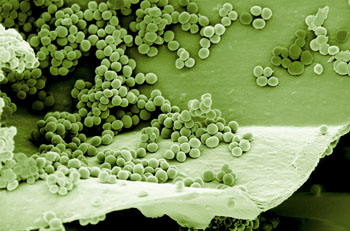

La lutte contre les biofilms, colonies de micro-organismes adhérant à une surface, est un enjeu des biotechnologies. Ici, ce biofilm de staphylocoques dorés sur une prothèse vasculaire présente une plus forte résistance aux antibiotiques.

© CNRS Photothèque

La première est l'œuvre du groupe « Génétique et biochimie des micro-organismes » de l'Institut Pasteur1. La découverte, publiée dans la revue PNAS en août 2006, est due à une observation inattendue : les chercheurs travaillaient sur les relations entre bactéries pathogènes et bactéries commensales2. Ils ont introduit une souche de la bactérie E. coli qui provoque des infections urinaires dans une communauté d'E. coli inoffensives, comme beaucoup de celles qui peuplent notre intestin. Ils se sont alors aperçus que ces dernières perdaient leur capacité à produire des biofilms. Intrigués, ils ont cherché l'explication dans les bactéries pathogènes et, après moult recherches, ont fini par isoler un polysaccharide de la capsule de ces bactéries : « Nous pensons que grâce à ce sucre, ces souches pathogènes inhibent leur propre adhésion et circulent ainsi plus facilement dans l'organisme. Mais nous ne savons pas encore comment le polysaccharide agit concrètement », explique Jean-Marc Ghigo, responsable du groupe.

Suspectant d'avoir mis le doigt sur une substance très intéressante, les chercheurs ont testé le polysaccharide sur un large spectre de bactéries pathogènes et observé que son pouvoir anti-biofilms affecte de nombreuses bactéries parmi les plus redoutables… dont le célèbre staphylocoque doré ! « Ce sucre n'a pas d'effet antibiotique et ne dissout pas les biofilms. En revanche on pourrait empêcher leur formation en recouvrant avec ce polysaccharide des instruments biomédicaux, des cathéters, des prothèses, des lentilles de contact, etc. Mais avant cela, nous devons nous assurer que ce sucre est non toxique et qu'on peut le synthétiser ou le purifier en quantités suffisantes », explique Jean-Marc Ghigo. Cette substance a par ailleurs été brevetée par les chercheurs.

La seconde avancée est le fruit d'une collaboration toulousaine entre le laboratoire « Biotechnologie et bioprocédés » (LBB-Insa)3 et le Laboratoire de génie électrique de Toulouse (LGET)4. Leurs équipes ont mis au point et testé un revêtement pour l'acier inoxydable qui limite l'adhérence des micro-organismes. Ce film est constitué de nanoparticules d'argent incluses dans une matrice en polymère.

« Nous pensons que le film libère de manière contrôlée des ions argent et que ceux-ci interagissent avec les protéines de la surface membranaire des micro-organismes, les empêchant d'adhérer à l'acier », explique Muriel Mercier-Bonin, chercheuse Inra au LBB-Insa. Son équipe a testé l'efficacité de ce revêtement à l'aide d'agrégats de levure de boulangerie (S. cerevisiae) et montré que son adhérence était effectivement très diminuée.

« La levure est un modèle eucaryote relativement proche des pathogènes fongiques comme Candida albicans, responsable de nombreuses maladies nosocomiales. Nous pensons que ce revêtement est aussi efficace pour les biofilms bactériens, mais nous devons encore effectuer de nombreux tests. » Reste aux chercheurs à optimiser l'efficacité de ce film protecteur, à évaluer sa toxicité et à tester sa tenue mécanique et physicochimique. Il leur faut aussi réfléchir à une industrialisation de ce procédé et montrer que l'on peut l'adapter à d'autres matériaux que l'inox. « Nous nous sommes dit que si nous arrivions à traiter l'inox, dont la réactivité au traitement est très faible, alors nous pourrions traiter n'importe quel matériau utilisé dans l'industrie, des plastiques ou du polystyrène, par exemple », conclut Muriel Mercier-Bonin.

Point commun aux deux travaux : dès l'annonce de ces résultats encourageants, nos labos ont été très rapidement contactés par des industriels désireux de mieux connaître le potentiel de ces techniques et de nouer éventuellement des partenariats. Preuve que la lutte contre les biofilms est un des grands enjeux des biotechnologies.

Sebastián Escalón

1. Groupe CNRS / Institut Pasteur.

2. Bactéries qui peuplent l'organisme et ont souvent une action bénéfique sur lui.

3. Laboratoire CNRS / Inra / Insa Toulouse.

4. Laboratoire CNRS / Université Toulouse-III.

coups durs pour les microbes

1 message

• Page 1 sur 1

dans le journal du CNRS:

- canardos

- Message(s) : 18

- Inscription : 23 Déc 2005, 16:16

1 message

• Page 1 sur 1

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invité(s)